おかげ様でミシンレンタル屋さん公式Youtube登録者数1万人を突破!

ミシンの使い方や裁縫レシピを公開しています☆

よろしければぜひチャンネル登録を♪

ミシンレンタル屋さんYoutubeチャンネル

ミシンのレンタルご予約は下記サイトより行えます☆

ミシンレンタル屋さん

----------------

こんにちは、ミシンレンタル屋さんです。

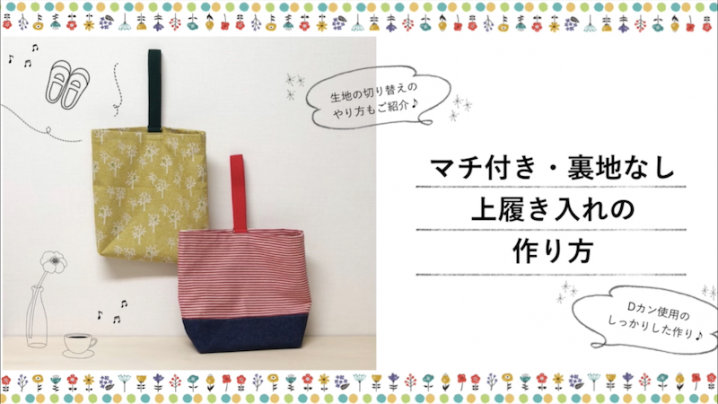

今回は簡単な上履き入れの作り方をご紹介したいと思います。

今回ご紹介する作り方は、マチあり・裏地なし・Dカンありで仕上げる作り方と、マチあり・裏地あり・Dカンなしで仕上げる作り方になります。

持ち手の部分にDカンを使用するタイプは、裏地なしで仕上げるので、用意する生地や作業が少なくて済み時間をかけずに作ることができます。また、お洗濯をしたりアイロンをかける際にも、生地が重なっていないため、ごわつかずやりやすくなります。

使用する生地としましては、1枚生地で仕上げるようになるため中〜厚地を使用することをお勧めします。切り替え部分をつける場合には、生地を重ねるようになるため、生地の厚さに注意し組み合わせると良いでしょう。

Dカンなしで仕上げるタイプには、裏地をつけて張りのあるしっかりとした仕上がりとなりますので、上履きの出し入れもしやすくなります。裏地を用意しなくてはいけませんが、レッスンバッグなど他のもので使った裏地用の生地ある場合にはこちらのタイプもおすすめです。

作りたい大きさで作るための、裁断計算方法もそれぞれご紹介していますので、ぜひご参考ください。

生地の購入におすすめのお店

ここで、生地の用意がまだできていないという方のために、ネットで買えるおすすめのお店をご紹介したいと思います。

生地屋さんで生地を購入するのは、時間がかかって意外と大変です。

たくさん並んでいる生地の中から好きなものを見つけるのに時間がかかりますし、フロアが広くどこにどのような生地が置いてあるのか分からず、探すのには結構な時間がかかります。

また、生地を選んでからはすぐにお会計ではなく、裁断をしてもらいます。

希望の長さに生地を裁断してもらえるのですが、人によっては十数種類の生地を購入するので、時間がかかり列ができてしまうこともよくあります。

列に並び自分の裁断が終わってから、やっとお会計の列に並ぶ事ができるので、混み合っている時間帯にお店に行くとかなり時間がかかってしまうのでご注意ください。

また、生地は意外と重さがあります。

他にも使用する道具やテープや紐など、まとめて購入するとまぁまぁな荷物となります。

ですので、生地や使用する持ち手の紐などはネットで購入するのもおすすめです。

手で触る事ができないので感触が分からず不安だという方もいらっしゃるかもしれませんが、どのような制作に適しているか案内があったり、生地の張り感や雰囲気を写真からでもある程度理解することもできます。

口コミなどから判断することもできますので、時間がない方はぜひネットから購入してみてください。

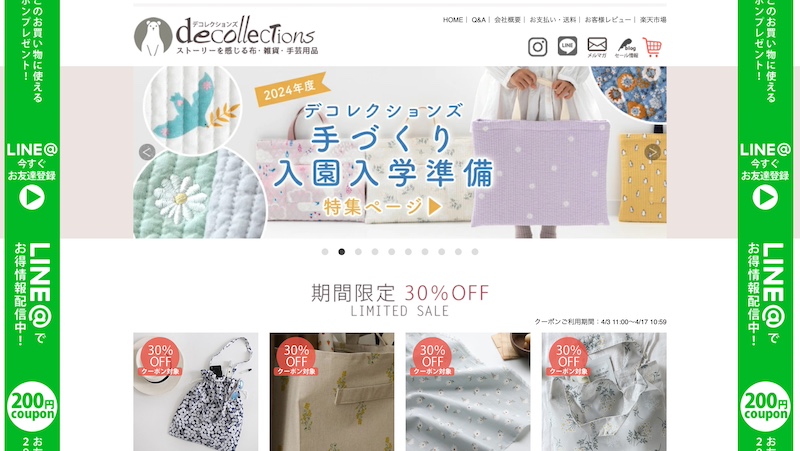

デコレクションズ

こちらは、デコレクションズ楽天市場店さんです。

生地の取り扱いが豊富で、可愛いものがいっぱいあります。シンプルな生地もたくさんあるので、表布と裏布の組み合わせを考えて両方購入するのも良いですね。

ヌビという韓国発祥の人気キルティング生地の取り扱いもあり、トレンドの商品も購入できるので嬉しいですね。

生地を購入するのも良いですが、キットの販売もされていますので、こちらのキットから入園グッズを作るのもおすすめです。

優しく可愛らしい雰囲気の生地がたくさんありますので、ぜひチェックしてみてください。

生地のマルイシ

こちらの生地のマルイシ楽天市場店さんも、シンプルで使いやすいデザインの生地が多くておすすめです。

ボーダーやドット、ストライプやギンガムチェックなど、間違いないデザインの生地から花柄やキャラクター物など、幅広く生地の取り扱いがあります。

入園入学用に特設ページが作られてもいますので、こちらの生地を参考にしても良いと思います。

どの生地を選べばいいか分からない時には「作りたいものから選ぶ」を参考にしても良いでしょう。生地以外のパーツなどの販売もされているので、必要な材料はこちらのお店で全て購入する事ができるかもしれません。

cortina 北欧生地と雑貨のお店

こちらのcortina 北欧生地と雑貨のお店楽天市場店さんは、北欧デザインの生地や雑貨を取り扱っているお店です。

北欧テイストの生地は大柄でカラフルなものが多く、テキスタイルとしてとても人気があります。

マリメッコなどの人気ブランド生地も取り扱っているので、とても素敵な作品を作る事ができますね。

モノトーン調の生地も飽きがこなく使えるので便利だと思います。

生地を見ているだけで何を作ろうかワクワクしてきますので、ぜひご参考ください。

マチあり・裏地なし・Dカンありの作り方

それではここからは、マチあり・裏地なし・Dカンありのタイプで仕上げる上履き入れの作り方をご紹介します。

裏地をつけずにコンパクトに折りたたみしやすいタイプに仕上がりますので、ご参考ください。

作り方を動画で確認する

今回ご紹介する上履き入れの作り方は、こちらの動画からもご確認いただけます。

動画も合わせてご参考いただけますと、より作り方の理解が深まり製作がしやすくなりますので、ぜひご利用くださいませ。

用意する物

・本体布

・底布

(切り替えをつける場合のみ必要になります。)

・持ち手ひも

・Dカン

・ミシン

・ミシン糸や針などの裁縫道具

*Dカンと持ち手ひもの幅は同じものを使います。

裁断計算方法

◎本体布

・縦→(希望の縦の長さ + 3cm ) × 2 + マチの長さ

※柄の向き合わせが必要な場合さらに+2cmします。

(3cmは袋口部分の三つ折りにする箇所の長さです)

・横→希望の横の長さ + マチの長さ + 2cm

(2cmは左右の縫代の長さです)

◎底布(必要な場合)

・縦→(切り替え部分の希望の縦の長さ × 2 ) + マチの長さ + 2㎝

※柄の向き合わせが必要な場合さらに+2cmし、本体布と同じ方法で柄合わせをしておきます。

(+2cmは生地の上下を裏に折る際の長さです)

・横 ; 本体布と同じ長さ

◎ひもの長さ

・長い方→希望の長さ × 2 + 4㎝

(4㎝は、袋口を三つ折りにした際の幅が2㎝となり、そこにひもを重ねて置く為です)

・短い方→5〜6㎝

(Dカンを挟んだ具合で決めると良いです)

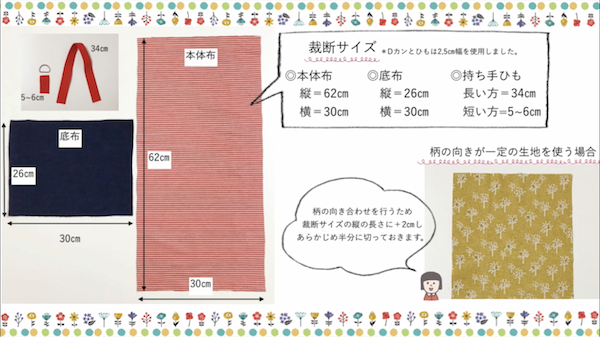

今回作るサイズの裁断方法

出来上がりサイズ;縦24cm、横20cm、マチ8cm

◎本体布

縦→(24cm + 3cm ) × 2 + 8cm = 62cm

横→20cm + 8cm + 2cm = 30cm

◎底布

縦→(8㎝ × 2 ) + 8㎝ + 2㎝ = 26㎝

横→30㎝

◎ひもの長さ

長い方→15㎝ × 2 + 4㎝ = 34㎝

短い方→5〜6㎝

*今回使用したDカンと持ち手ひもの幅は2,5㎝になります。

作り方

使用する生地の厚さ等にもよりますが、一般的な家庭用ミシンで十分作ることができます。今回使用しましたミシンはブラザーの「LS700」になります。当店よりレンタルすることができますので、ご希望の方はミシンレンタル屋さんのレンタルページよりご確認ください。

切り替えをつける場合はここから確認

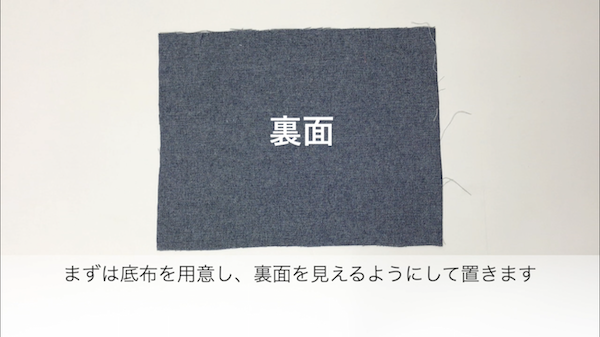

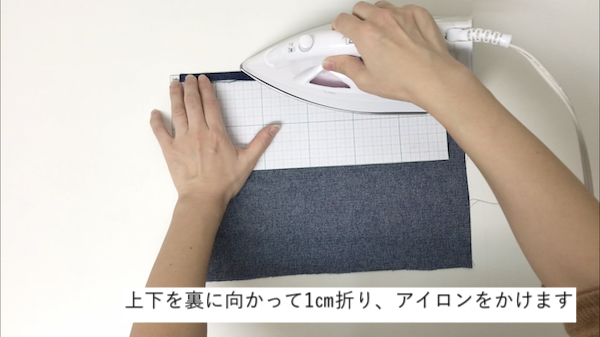

①底布を裏面が見えるように用意し、上下を裏に向かって1㎝折りアイロンをかけます。

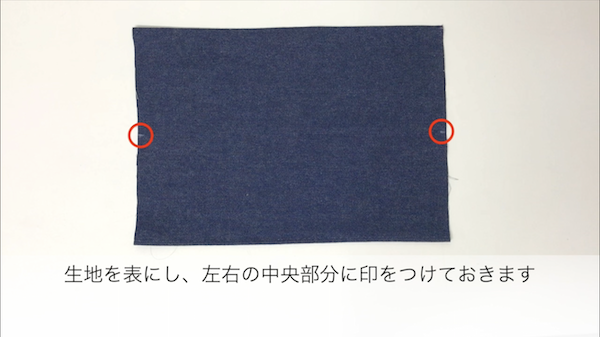

②底布の左右の中央に印をつけます。

③本体布にも同様に印をつけます。

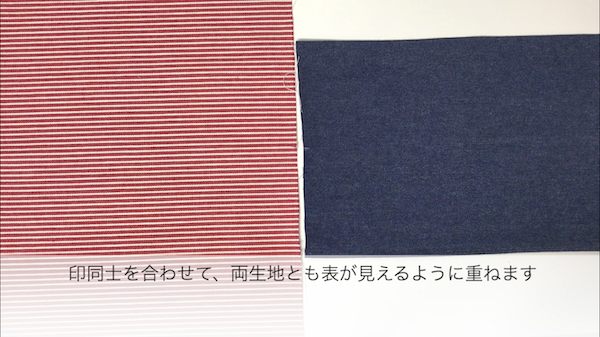

④底布と本体布の印同士を合わせ、両生地とも表が見えるようにして重ね合わせます。

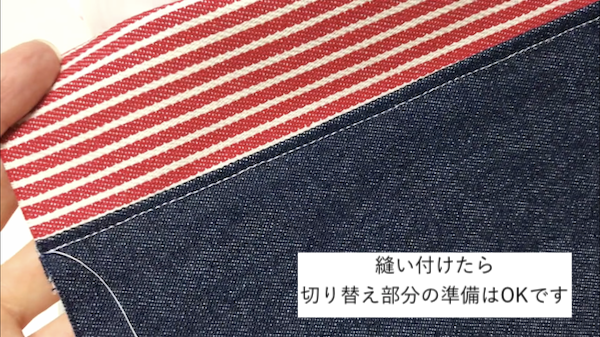

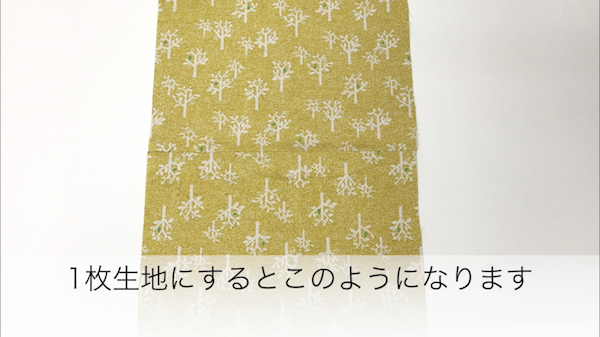

⑤まち針で数カ所止め、底布の上下部分にミシンをかけて本体布に底布を縫い付けます。このように一枚布の状態にしたら、共通の作業に移ります。

ここからが共通の作り方

*切り替えありの出来上がりにしたい場合には、上記の作業を先に行っておいてください。

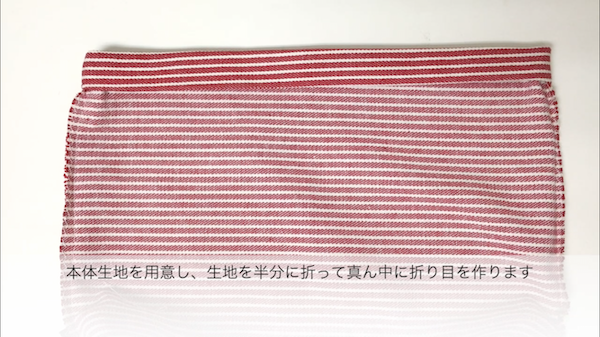

①本体生地を用意し、左右にジグザグミシンをかけてほつれを防止します。

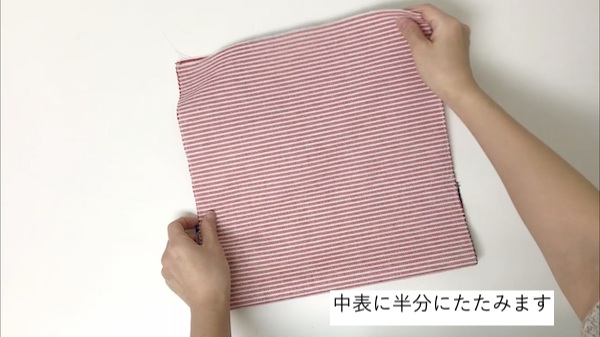

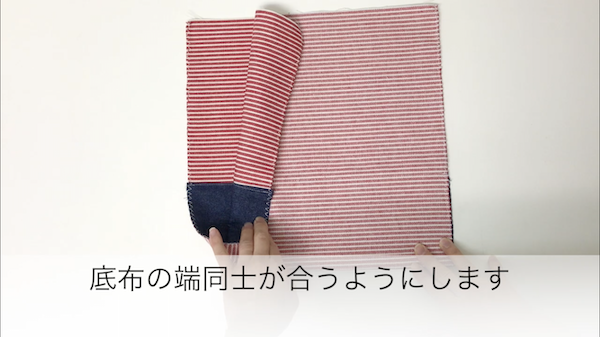

②中表になるようにして半分にたたみます。

*切り替えがある場合には、底布の端同士が合うように重ねてください。

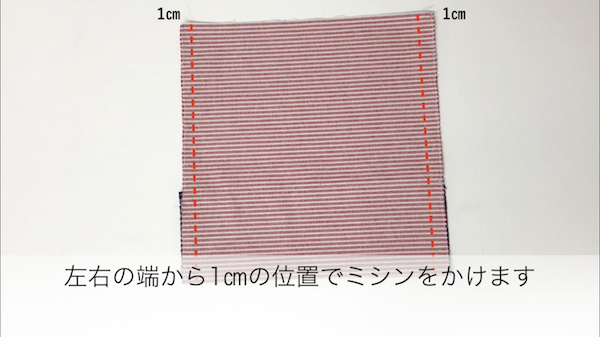

③左右に、端から1㎝の位置でミシンをかけます。

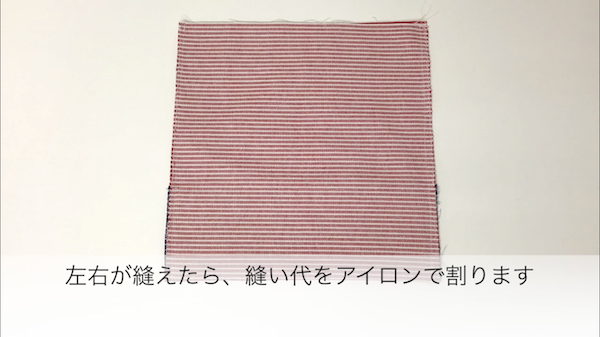

④縫い代部分を開いて、アイロンをかけて割ります。

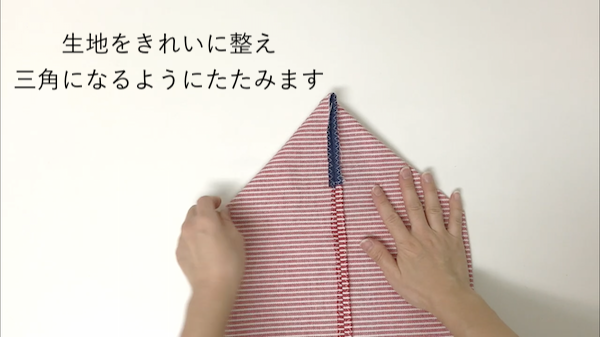

⑤そのまま角の部分がきれいな三角になるようにたたみます。

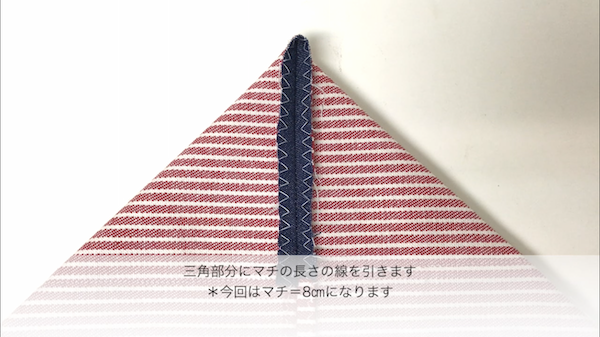

⑥角の部分にマチの分の長さの線を引き、まち針で止めてそれぞれにミシンをかけます。

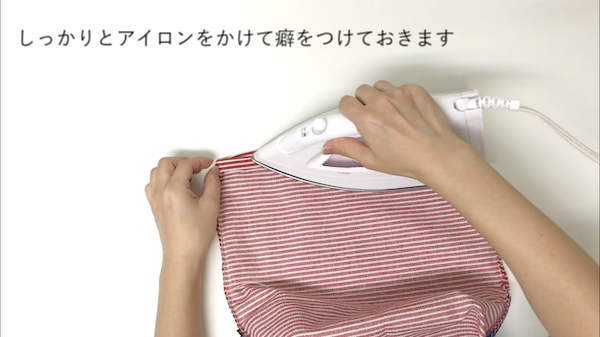

⑦上部を裏に向かって1㎝折り、アイロンをかけます。

⑧同じように上部を裏に向かって、今度は2㎝幅に折りアイロンをかけます。

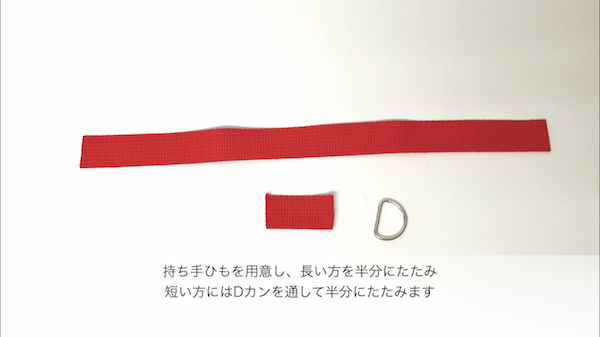

⑨持ち手ひもを用意し、半分にたたみます。短い方のひもにはDカンを通しておきます。

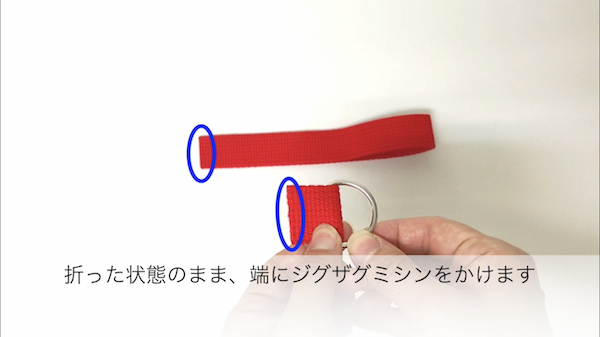

⑩半分におった持ち手ひもの端に、それぞれジグザグミシンをかけておきます。

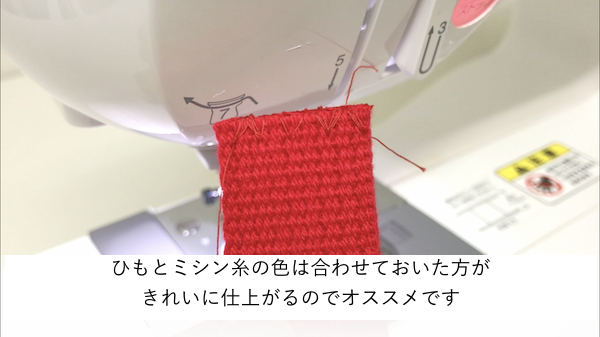

*ひもの色とミシン糸の色を合わせておく方が仕上がりがきれいになります。

⑪本体生地の上部を半分にたたみ、中央の印をつけておきます。

⑫印に合わせて持ち手ひもをそれぞれ配置し、クリップ等で止めておきます。

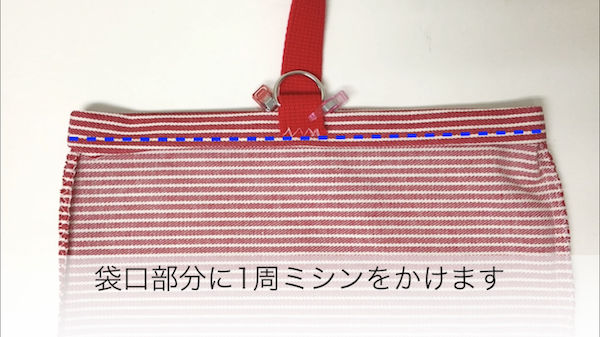

⑬上部の折り目を固定するように、1周ミシンをかけます。

⑭持ち手ひもの部分には、さらにミシンをかけて丈夫に仕上げておきます。

⑮生地を表に返したら出来上がりです。

生地の柄合わせをするやり方

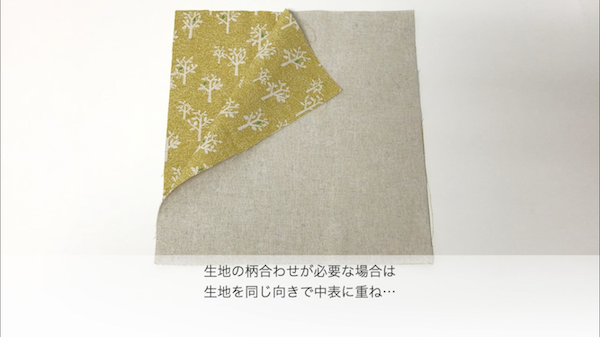

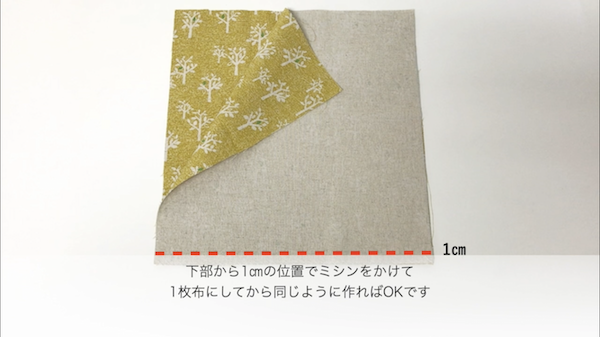

*柄の向きが決まっている生地を使用する場合には、あらかじめ柄の向き合わせを行なっておく必要があります。

①生地を半分に切り、柄の向きが同じ状態で中表に重ね合わせます。

②下部の端から1㎝の位置でミシンをかけ、縫い代を開いてアイロンで割っておきます。

*生地の柄が中央に向かっていればOKです。

一枚生地で仕上げても可愛く仕上げることができます。

Dカンなし・裏布ありタイプの作り方

Dカンの購入を忘れた、または家にある材料だけで作りたいなどの場合には、こちらのインスタグラムでご紹介した作り方がご参考いただけるかと思います。

裏布をつけて張りのあるしっかりとしたタイプに仕上がっていますので、お好みに合わせてご参考いただければと思います。

裁断サイズ計算方法

◎表布・裏布とも

縦 = ( 希望の縦の長さ + 1㎝ ) × 2

横 = 希望の横の長さ + 2㎝

※柄の向きが一定の物を使用する場合は、縦の長さを+2㎝にして柄の向きを合わせてから作ります。

当店のブログのレッスンバッグの作り方の紹介記事の中で、柄の向き合わせの方法についてもご紹介していますので、合わせてご参考ください。

◎ループ布

縦 = 5㎝

横 = 8㎝

◎持ち手ひも

32㎝を1本

※長さは変更しても作れますので、ご希望の長さをご用意ください。

※幅は3㎝を使用しました。

今回作るサイズの裁断方法

<出来上がりサイズ>

→縦30㎝、横24㎝

<裁断サイズ>

◎表布・裏布

縦 = ( 30㎝+ 1㎝ ) × 2 = 62㎝

横 = 24㎝ + 2㎝ = 26㎝

◎ループ布

縦 = 5㎝

横 = 8㎝

作り方

作り方はインスタグラムでのご紹介となります。

少し早い解説となっていますが、ご参考いただければと思います。

おすすめのミシン

ミシンを購入するタイミングとしてとても多いのが、お子様の入園入学グッズを作るタイミングです。

これを機にミシンの購入を考えているという方もたくさんいらっしゃるかと思いますので。

購入までは…という方は、ミシンのレンタルがおすすめです。

当店ミシンレンタル屋さんでは、3泊4日からミシンをレンタルすることができます。

14時までのご注文で、最短翌日午前中にミシンをお届けできます。

※最短お届け日時は配送先によって異なります。詳しくは当店ホームページよりご確認ください。

ご返却時には、ミシンと一緒に同梱されているヤマト運輸の記載済み着払い伝票を箱に貼り、集荷依頼またはヤマト運輸のお取り扱いがあるコンビニなどへお持ち込みいただき発送手続きを行うだけです。

ミシンの収納場所がなくて購入することが難しかったり、入園入学グッズを作った後はミシンをそれほど使用しなさそうだという方は、ぜひミシンのレンタルをご利用いただければと思います。

下記では、当店でレンタルできるミシンをご紹介しています。

レンタルではなく購入希望の方でもご参考いただけるかと思いますので、ぜひご覧ください。

PS202X

まずおすすめは、こちらのコンピューターミシンPS202Xです。

こちらのミシンはブラザーさんから出ているPS202という機種の後続機種となります。

コンパクトなミシンですが、縫い模様は20種類もあり、使用頻度の高いものが搭載されています。

糸通しレバーで簡単に針に糸を通すことができますし、下糸を引き出すことなく縫い始めることができ、とても使いやすいミシンとなっています。

縫い模様の選択や縫い幅などの操作等も液晶表示で見やすく簡単に行えます。

また、4.8kgととても軽量ですので、箱からの出し入れも簡単にできます。

スペックやコストを見ても、こちらのミシンを選べば特に困ることなく、満足して使うことができるでしょう。

PS202

次はこちらのPS202という機種になります。

こちらは、上記でご紹介しましたPS202Xの前機種となります。

PS202Xと比較しますとパワーとスピードが若干劣りますが、それでも特に問題なく使用することができます。

搭載されている縫い模様の種類は違いますが、PS202Xと同じ20種類もあります

発売以来、使いやすいと人気のあったミシンで、重さも4.5kgと軽く日常的に使用するのにおすすめのミシンです。

お手頃なミシンの中でも、少しでも安い機種が良いという場合には、PS202でも十分満足できるかと思います。

後続機種が発売されておりますため、在庫が少なくなり今後手に入りにくいミシンになってくるかと思いますので、購入を考えている場合にはあ早めに買ったほうが良いでしょう。

LS700

こちらはブラザーさんからでているLS700という機種です。

上記でご紹介しましたPSシリーズよりもパワーのあるミシンとなっています。

ぬい模様は16種類となりますが、使用頻度の高い縫い模様ばかり搭載されているので、十分だと言えます。

PSシリーズよりも重たいミシンとなりますが、その分ミシンが安定しますし、作業スペースも広く縫いやすいです。

自動糸調節機能もあり、縫製トラブルの発生率も低く、当店の中でもご注文の多い機種となっています。

刺繍ミシンparie

こちらの刺繍ミシンpaarieもとても人気の機種となっています。

こちらは、家庭用ミシンに刺繍機能が搭載されているミシンで、とても人気のある機種となっています。

当店でもご注文が非常に多いため、在庫切れになってしまうことも多くあります。

また、ご使用中のお客様が延長してご利用いただくことも非常に多いです。

刺繍をしたらともて楽しく、他にも色々なものを作ってみたくなったという方がよくいらっしゃいます。

ジグザグ縫いやまつり縫い、裁ち目かががり、ボタンホールなど使用頻度の高い縫い模様はもちろん、その他の便利なぬい模様から可愛いデザイン模様も搭載されているので、作るものの幅が広がります。

本格的な刺繍をお家で楽しむこともできますので、実用的な使い方以外にも、いろいろな作品を作ってみたいという方におすすめです。

入園入学グッズでしたら、お子様の名前を刺繍して入れることもできるので、より特別感のある仕上がりとなります。

購入前に試しに使ってみたいという方にもおすすめなので、ぜひレンタルもご活用ください。

HS501

こちらは、PSシリーズと同等のパワーを持つ家庭用ミシンになります。

違う点は、文字ぬい機能が搭載されていることです。

刺繍ほど本格的なものではなく、もっとお手軽に文字を縫いたいという方に向いています。

ジグザグや裁ち目かがり、まつり縫いなど、使用頻度の高い縫い模様はもちろんできますので、家庭用ミシンとして十分なスペックを持っています。

文字縫いがどういうものなのか、試してみたいという方にもおすすめですよ。

入園入学グッズを購入できるお店

ここからは、手作りする時間がなかったり、ミシンが苦手だから既製品を購入したいという方におすすめの、入園入学グッズを取り扱っているお店を紹介していきます。

最近では既製品の入園入学グッズを購入するのは珍しいことではありません。

かわいいデザインやかっこいいデザインのものもありますので、お子様と一緒に選ぶのも楽しい時間になると思います。

ぜひご参考ください。

マールマール

こちらのシューズバッグは、全部で7種類あり、持ち手がバッグのようにしっかりしているタイプの上履き入れとなっています。

裏地ありでしっかりしていて、デザインはシンプルで飽きがこず長く使用するのにとても良いですね。

お名前刺繍のオーダーもできるので、自分だけどのより特別感のある上履き入れにする事ができます。

他にも販売されているトートバッグなどの入園入学グッズも魅力的です。

まとめて用意しなくちゃいけないという方には、こちらのセット商品もおすすめです。

プチショコラ

こちらは女の子向けのセット商品で、レッスンバッグ・上履き入れ・体操服入れの3点セットとなっています。

一つ一つ丁寧にリボンが縫い付けられている、上品でとても可愛らしい商品になっています。

リボンが好きな子や、女の子向きのデザインがお好みの場合におすすめです。

3点セットでお揃いのデザインなのもとてもかわいいですね。

リシュマム

こちらはサイズオーダーで製作を依頼できるお店です。

園や学校によっては、バッグやシューズ袋などに細かいサイズ指定がある場合もあります。

既製品を購入しようと思っていたのに、ちょうど良いサイズがなくて困っている…という場合には、サイズオーダーで製作依頼するのも良い方法です。

こちらのお店は、デザインもとてもシンプルですので、飽きが来ないで長く使用することができそうです。

無料でお名前刺繍も入れてくれるので、記名する手間が省けて助かりますし、とても素敵な仕上がりとなります。

ギフト対応もしているので、プレゼントするのにもおすすめです。

アルコバレーノキッズ

こちらは、入園入学グッズ5点セットで注文することができます。

選べるデザインが19種類と豊富ですので、お子様と一緒に選ぶ時間も楽しく過ごせそうです。

ネームタグも目立たない場所にあり安全です。

5点セットのこのお値段はかなり安いので、コスパ重視の方に特におすすめです。

desuite

こちらは、韓国の生地で人気のあるヌビを使用した入学入園グッズセットになります。

柄がなく無地ですのでとてもシンプルですが、優しい色合いとヌビの雰囲気がかわいい商品となっています。

7色の中から選ぶことができ、どの色もとても素敵ですので、小学校高学年頃まで長く使用することができそうです。

肌触りの良いヌビ生地はしわになりにくく、薄くて軽く乾きやすいのも嬉しいポイントです。お手入れも簡単&楽チンでおすすめです。

その他の入園グッズの作り方もご紹介しています

当店では、今回ご紹介しました上履き入れの作り方以外にも、様々な入園グッズの作り方をご紹介しています。下記の記事では入園入学グッズを作る際に知っておきたい情報や、各作り方をご紹介しています。入園入学グッズの準備のお困りの際には、ぜひご参考いただければと思います。

少しでも当店のブログ情報が皆様のお役に立てていれば幸いです♪

「入園・入学グッズはこれで大丈夫♪手作りに必要なものや生地について解説&各作り方をご紹介」を確認する。

コメントを残す